多数のご応募有難うございます。

お待たせしました。謎解きクロスの回答を発表致します。

正解は

| た | か | ら | も | の |

当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

・応募締め切り 2017年6月30日

・正解は、Webサイトに7月上旬に掲載します。

・正解者には抽選で篁会オリジナルグッズを差し上げます

(Tシャツ・USBメモリ各5点)。

正解が分かった方は、お問合せフォームから回答をお送りください。

⇒お問合せフォームはこちらから

お名前の記入欄に:(例)たかむら たろう 謎解きクロス

と入れていただき

メールアドレスの入力:(例)takamura@takamura-kai.net

メッセージに:ご住所、電話番号、「謎解きクロス」の解答(5文字)をご記入の上メールを送信して下さい。

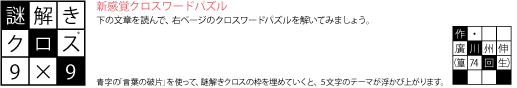

問題編

還暦を迎えてから、昔のことを想い出すようになった。

たとえば伊豆の小さな島で、魚釣りをしたこと。早霜が降りるような、寒い日だった。岩場に立ったまま、母がもたせてくれたいなりずしを食べた。

あれは45 年前、竹早高校に通っていた時期のことだが、今でも映画の1シーンのように鮮明に覚えている。

竹早は、望んで入った学校ではなかった。中学で成績トップの私は、小石川に進学すると思い込んでいた。そこは定められた区内だけではなく区外からも越境してくる、東大に行く生徒も多い進学校だったからだ。

合格発表の朝、夢を見た。友の胸倉をつかみ、言葉のヤリで攻撃した。

「何でお前が小石川なんだ。何でぼくじゃないのか」

その場の空気が凍り付いた。担任の女性教師がなぐさめてくれた。

「竹早だって伝統のあるステキな学校よ……」

それは、正夢となる。それまで上り電車しか乗らなかった自分が、これから下り電車に乗る……そんな感覚が襲ってきた。

小石川に比べ、竹早は施設面でも見劣りがした。その時代、竹早には体育館もなく、屋内スポーツの授業は東大の施設を借りて行われた。私たちはよく、本郷にある体育館までランニングをしたものである。

もっとも今では竹早高校でよかったと、心の底から感謝している。とくに私がいた時代の竹早には、他校にはない自由奔放な文化があった。

その空気に刺激された私は、柔道部にいながら文系のクラブ活動を探した。

生物部に行くと、後に詩人となる少女がいた。気になったものの、結局私は、幽霊部員で終わった。その代わり、美術の小野政吉先生を慕って美術部に入った。だがデッサンが苦手で、美術室は小野先生と雑談する場と変わっていく。

文芸部には興味があったが、そこで出していた同人誌は気に入らなかった。「群像・文學界・文藝」などを買って読んでいた私にはもの足りなかった。

多くの授業は面白かったが、選択制が多く、午後の時間がポッカリ空くこともある。そんなときはバスに乗り、荒川の土手で寝そべって好きな小説を読み漁った。

夏休みには、地元の友人とつるんで夜遊びをした。そこで会うのは、いわゆる落ちこぼれで、高校の話は禁句だった。竹早の名を出すと女子は褒められるが、男子は「アタマいいじゃん」と言われ「それって女子校だろ」とばかにされるに決まっている。そして私は、お決まりの酒・煙草・異性交遊……暗い穴に落ちて抜け出せなくなった。それでインドのヨガに救いを求め、体質を改善しようとした。身体から邪悪なものを抜きたかった。

昭和46 年9月24 日。16 歳になった私は、鎌倉にいた。寺を散策するうちに髪を切りたくなり、床屋に入って頭を五厘刈に丸めた。そして鶴岡八幡宮を参拝し、神奈川県立近代美術館に向かう。その日に『荻須高徳展』がスタートしていたのである。

荻須は、フランスで「外国人なのに、パリジャンよりパリの風景をよくとらえた」と絶賛された画家である。彼の描く絵の向こうには、工場の機械化が進む前のパリがあった。その絵はアル中のユトリロ、結核にむしばまれた佐伯祐三の描くパリとも異なっていた。

荻須の絵には、品があった。古い建物が解体されても、また古いレンガを使った建物を造るというような手間をかけ、伝統を守ってきたパリを愛する心があふれていた。その街は、人生の示唆にも富んでいて、なぜか古くて懐かしい家具のにおいがした。

会場に入ってから数時間後、小坊主になった私は、ある風景の前で動けなくなった。その絵は圧倒的な力をもち、未熟な心にある板の間に土足で上がり込んできた。

ピカソの言葉に、こうある。

「5分みた感動と、1時間みた感動が劇的に違うなら、それは本物だ」

十代でパリにわたってルーブル美術館に立ち寄った岡本太郎は、ピカソの絵の前で立ち尽くした。まだ画家として発芽していなかった太郎は、涙が止まらなかった。ピカソの筆のリズムは恐ろしいほど速い。こんなに凄い絵描きがいたのかと、彼は震えた。

その数年後、油彩を学んだ彼は、もう一度ピカソの前に立った。だが1時間後には号泣していた。そして数年後。岡本太郎はピカソの絵の前にいて、もう3時間もにらみつづけていた。深く感動はしたものの、そこに涙はなかった。過去2回で生まれた胸の痞えは、すっかりとれていた。「自分もまた、誰もみたことがない芸術の道を歩こう」

とつぶやくと、太郎の心の底から、激しい闘志があふれてきた。その荻須高徳展には、ちょっとしたハプニングがあった。絵の前で立ち尽くしていた私に、背広姿の男が声をかけた。

「もう、よろしいでしょうか」

彼の後ろには、大きな花束を抱えた着物姿の老人がいた。その斜め後方に、夫人なのだろうか、やはり地味な着物を着た老婦人がたたずんでいる。その向こうには、いつの間に集まってきたのか、大勢の報道陣がグルリと囲んでいた。私は、思った。

「この美術館には90 点の油彩がある。ポスターになった有名な絵ではなく、なぜこの絵の前で写真が撮りたいのか。それはない物ねだりというものだ……」

一歩も引かない私に、小さな老人は目をひんむいて野良犬を追い払うように「シッ!」という仕草をした。背広の男が私の右腕をとる。

「閉館時間を過ぎているから、表に出なさい!」

そのとき気づいた。花束を持っていた老人は『片腕』という短編や『雪国』を書き、ノーベル文学賞を受賞した川端康成その人であった。彼が「シッ!」といった醜い口でガス栓をくわえ、黄泉に旅立ったのは翌年4月16 日のことになる。

竹早高校でみつけた「自由に生きる」という人生の目的は、その後、私の心の在り方を変えた。私は今、コンサルタントと作家という二足の草鞋を履いている。竹早時代に自由な風に吹かれなければ、別の人生を送ったことだけは間違いない。